我馆科研人员揭示城市化对鸟类群落组成及功能特征的影响

发布时间:2025年01月23日 作者:段菲

由国家自然博物馆段菲博士等人组成的研究团队,研究探讨了城市化对京津冀地区鸟类群落组成及功能特征的影响,相关成果于2024年8月发表于《生物多样性》期刊。

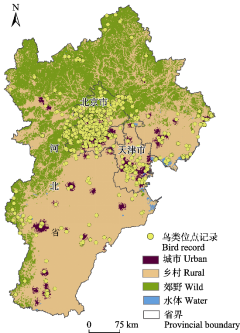

京津冀地区作为中国经济发展的重要核心区域,其快速的城市化进程对生物多样性产生了深远影响。鸟类作为城市环境中最广泛分布的野生动物类群之一,对环境变化极为敏感,是城市生物多样性的重要指示类群。研究团队收集了2000年至2019年间来自中国观鸟记录中心、GBIF数据库和ebird数据库等的58,620条鸟类观测记录,筛选出繁殖季和越冬季的有效记录17,978条。研究以“城市–乡村–郊野”分类体系为基础,分析了不同景观分区中鸟类群落的物种组成和功能特征差异。

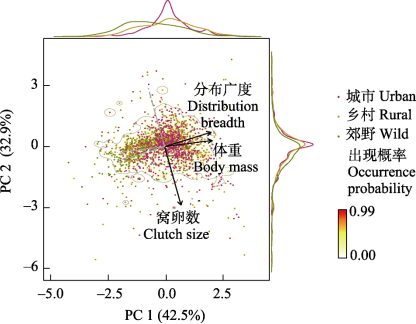

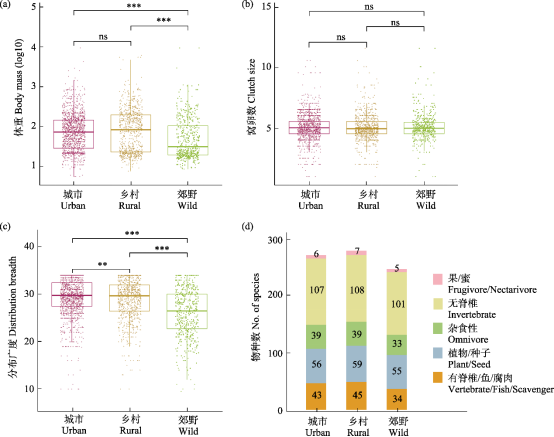

结果显示,京津冀地区共记录到鸟类482种,筛选后用于分析的物种数为280种。乡村地区记录到的鸟类物种数最多(258种),占总物种数的92.1%,而城市和郊野地区分别记录到251种和228种。70.7%的鸟种在三个分区中均有记录。从物种丰富度来看,乡村和郊野地区的单个位点物种丰富度显著高于城市,但乡村与郊野之间差异不显著。在功能特征方面,城市和乡村地区的鸟类平均体重显著高于郊野,且城市中鸟类多为广布种,而郊野中鸟类多为狭域种。此外,城市、乡村和郊野的鸟类在食性特征上表现出相似性。

研究指出,京津冀地区的城市及周边环境在生态良好、生境丰富的情况下,能够成为鸟类多样性的适宜载体。研究建议,未来应探索高密度人口和高强度土地利用下的有效保护策略,维持城市绿地、水域、湿地和乡村耕地等栖息地的资源可用性,以促进城市生态系统的可持续发展。

图1 京津冀地区2000–2019年鸟类观测记录位点

图2 京津冀地区3类景观分区间鸟类局地群落的性状分布情况

图3 京津冀地区3类景观分区间鸟类局地群落的性状比较

京公网安备11010102006642号

京公网安备11010102006642号